项目成果网站:https://www2.ncwu.edu.cn/dfbkgxjc/

成果简介

“国立根本,在乎教育,教育根本,实在教科书”。习近平总书记指出要“坚持正确政治方向,弘扬优良传统,推进改革创新,用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材。”

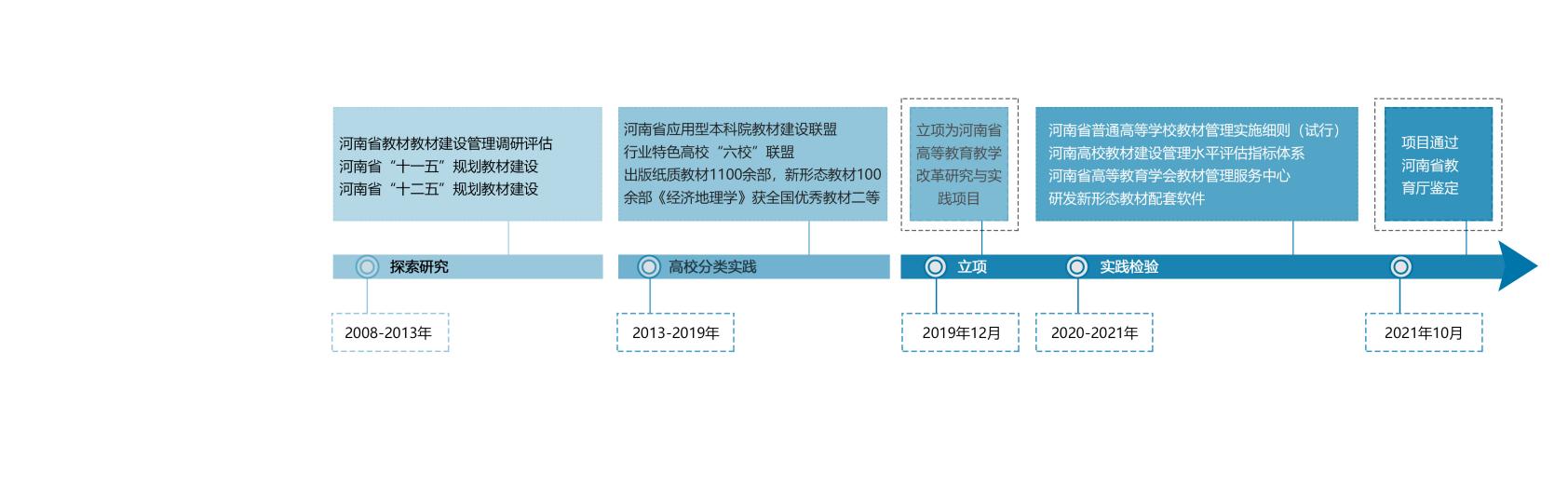

河南是教育大省,其本科高校担负着教育强省的使命和重任。该成果以河南省教育厅为总体设计,自2008年开始探索研究,之后在河南6所高校分类实践和19所应用型高校共商共享,2019年作为省级重大项目全面实施,覆盖河南教材工作建设管理和应用全域,涉及全部58所本科高校,以“三链融合,全域赋能”为核心,对本科高校教材建设和管理进行了深入改革,高校教材支撑教育教学和人才培养的作用日益凸显,走在满足时代要求、突显地方特质、引领形态创新的前列。

项目研究历程图 |

|

成果主要内容

一、成果研究方法

(一)按照“双对接、三激发”思路,完善“制度链”,催生全域内生动力

顶天立地,制度设计双向对接。向上对接党和国家新要求,增加建设高度,加强自上而下统筹力;向下对接人才培养新变化,增加下沉深度,加强自下而上自主力。

科学规划,激发目标牵引力。围绕黄河流域发展国家战略、河南地域特色、现代技术变革,按照省级与校级结合、重点与普通结合、整体与分类结合进行规划,明确“双一流”大学、特色骨干大学、应用型大学教材建设重点,分层、分类、分步持续发力。

责任压实,激发过程组织力。制定《河南省普通高等学校教材管理实施细则》等各级各类制度,打造教材规划、选用、编写、审核、评价、保障制度全链条;成立各级教材委员会、教材研究中心等专门机构,省厅主导、高校主体、学院基础三级组织架构全面形成。

闭环管理,激发评价推动力。研制河南高校教材建设管理水平评估指标体系,量化教材质量评价,形成持续提升闭环;上线数字化管理服务平台,动态监测、智能分析全省年均10万条教材信息,重点监控马工程教材;健全省校两级教材奖励办法;设立教材建设专项基金。

(二)依托“高校+”多主体支撑,构建“协同链”,凝聚共建共享创新合力

依靠“高校+高校”协同,发挥校际联盟创新合力。以成果参与高校的链接打造协同内核,以龙子湖高校园区的链接打造协同基础,成立行业特色高校“六校”联盟,成立覆盖19所高校的应用型高校联盟,参与全国各类高校教材联盟26个。“统计学类”等12个系列教材编写,广涉全国60多所高校共同参与。

依靠“高校+企业、社会机构、科研院所”协同,发挥社会合作创新合力。成立河南省教材管理服务中心,联通省教育厅、省高等教育学会,以及高教社、科学院等上千社会力量加入教材建设共同体,实现产业需求、社会服务、学科前沿三维融入。

(三)加快“教材+”多维度创新,做强“产出链”,提升对教育教学贡献能力

加快“教材+课程思政”创新,强化立德树人导向。依据学科专业特点,深入挖掘课程思政元素,建立课程思政资源库;教材立项、编写、评优全过程凸显思政元素。

加快“教材+数智技术”创新,以教材形态革命引领教育教学变革。引入知识图谱理论,融入5G、AR、VR、AI数智技术和富媒体,研制新形态教材自适应系统。

加快“教材+特色资源”创新,凸显地方高校人才培养特色。将中原文化、黄河文化、红色资源、行业特色、优质学科等资源依据学理融入教材体系,服务地方特色人才培养。

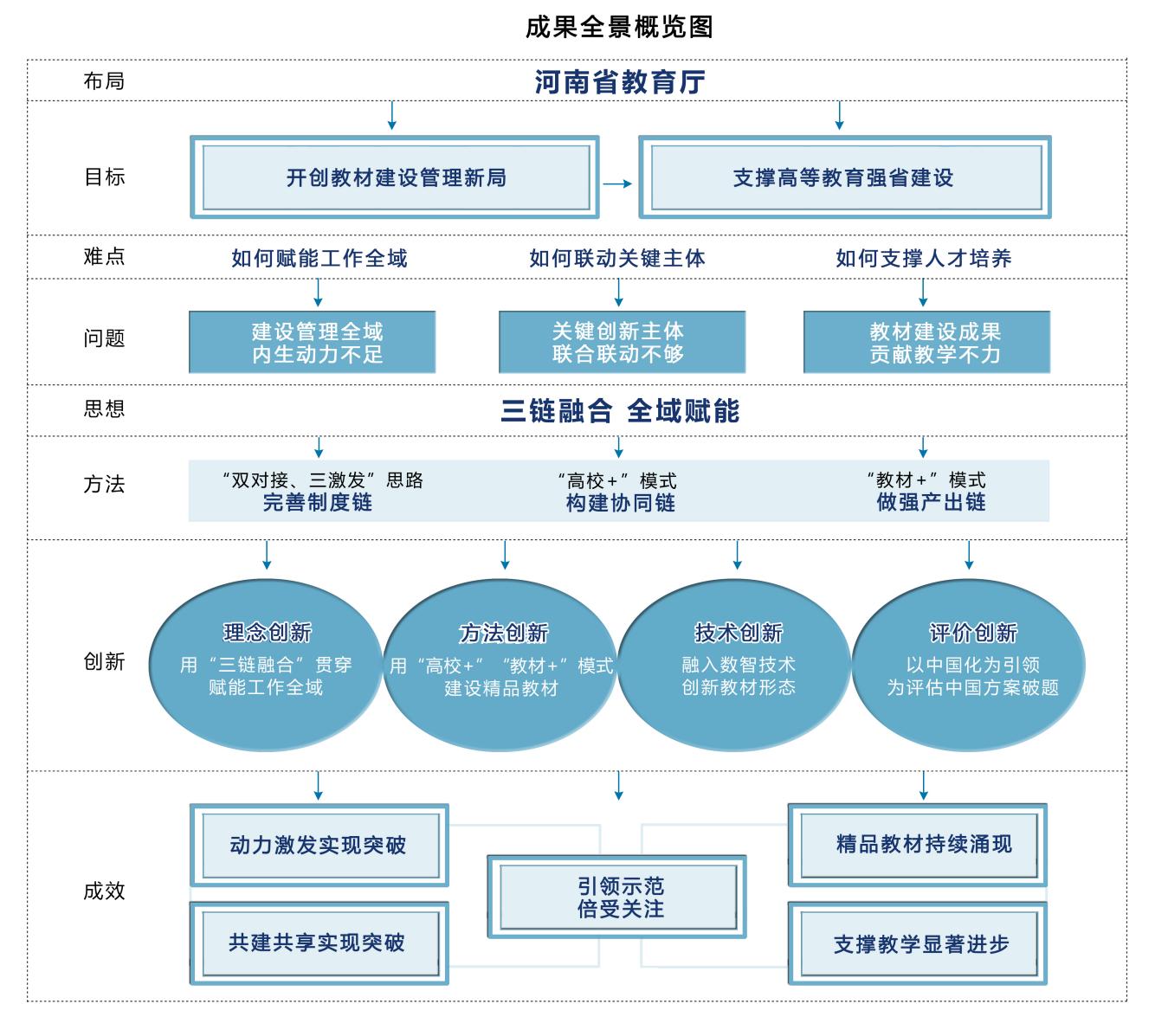

成果全景概览图 |

|

三、成果创新点

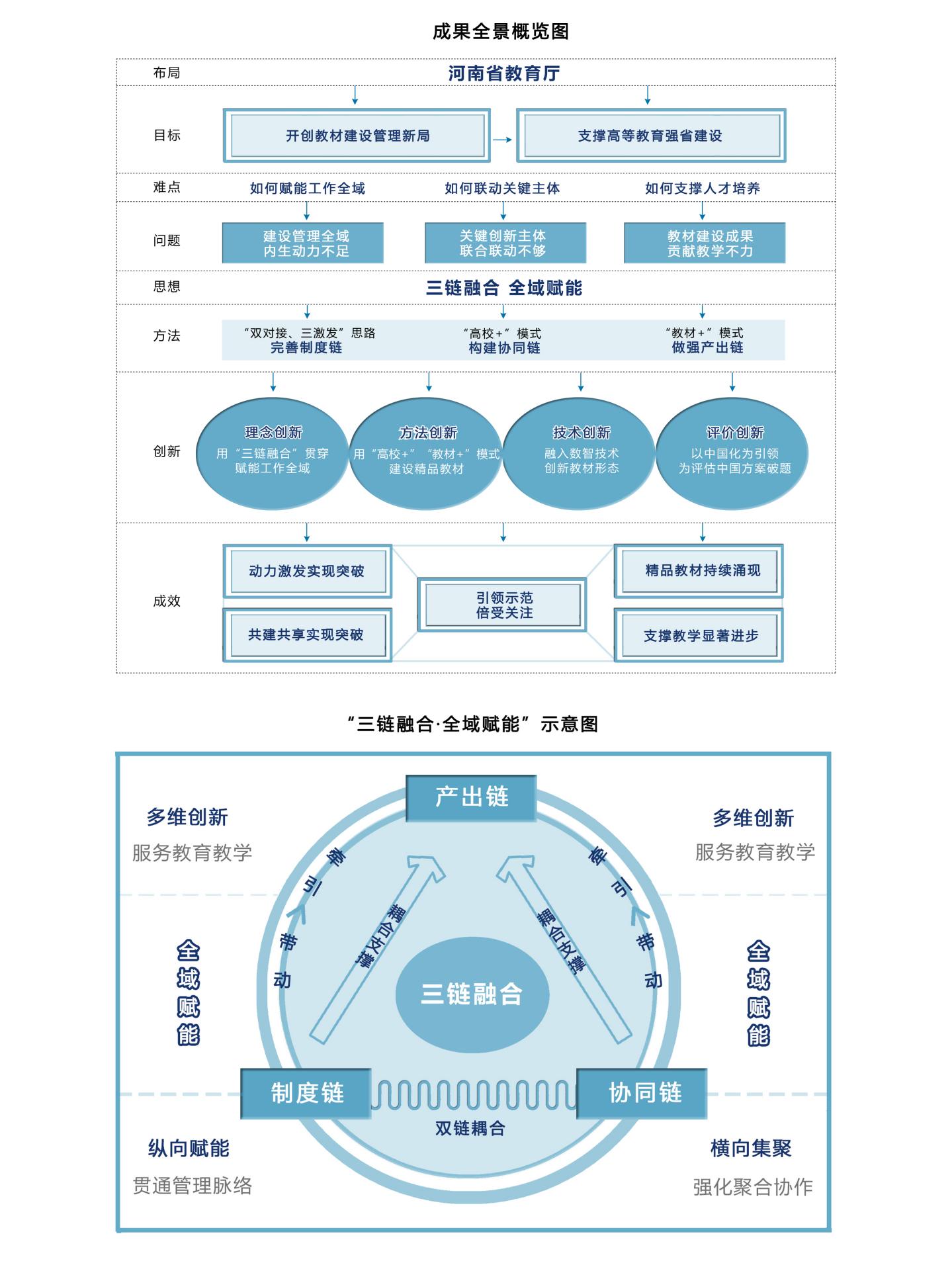

(一)理念创新:构建了“三链融合”教材建设管理模式,以“三链融合”为贯穿,赋能教材工作全域

“制度链”纵向赋能,保证顶层设计,贯通管理脉络;“协同链”横向聚集,促进互联互通,强化聚合协作;“产出链”多维创新,服务教育教学,贡献人才培养。“制度链”“协同链”双链耦合支撑“产出链”升级完善,“产出链”牵引带动“制度链”“协同链”持续改进。三链并举,融合互动,闭环提升,共同赋能建设管理全要素、全过程,有效解决了地方本科高校教材建设管理中如何赋能工作全域、如何联动关键主体、如何支撑人才培养的痛点、堵点、难点。

(二)方法创新:构建了“高校+”共建共享建设集群、开创“教材+”多维复合建设路径,教材研发质量显著提高

突出高校主体,集聚跨行业、跨部门资源力量,组建教材建设共同体,形成“高校+”多元主体集聚效应;突出教材知识主体,融入课程思政、数智技术和特色资源,形成“教材+”多维复合建设路径和发展生态,面向国家重大战略和河南本土特色的原创教材建设成效显著。

(三)技术创新:研制了高适应性新形态教材升级换代框架,为教育教学变革提供了数智技术支撑

赋予新形态教材新内涵,创新“知识点拓展支撑资源库+人工智能技术反演兴趣点+自适应更新”教材知识体系表达方案,重构新形态教材编写框架,实现资源传送智能化、互动交流立体化、反馈评价即时化、测评结果可视化,满足“一师一生一策”教学需要,用教材形态的新变化引领教育教学新变革。

(四)评价创新:构建了以中国化为引领、以科学化为遵循、以智能量化为特色的评价激励体系,为教材建设管理水平评估中国方案破题

按照“培根铸魂、启智增慧”要求,以中国价值和中国理念为引领,构建了涵盖5个方面、12个大类、31个指标的高校教材建设管理水平评估体系,形成了以指标体系为基础、以精准量化为支撑的激励实施办法,破解了教材建设管理水平难以评价的难题,推动了中国特色、世界水平教材产出。

“三链融合·全域赋能”示意图 |

|

三、成果推广应用效果

改革取得系列创新成果。聚焦如何赋能工作全域、如何联动关键主体、如何支撑人才培养,创新融合“制度链-协同链-产出链”,贯通工作全域:“制度链”按照“双对接、三激发”思路,修订制度173个,贯穿从省级部署到基层落实各环节,动力激发实现突破;“协同链”锁定共建共享目标,依托“高校+”多主体支撑,成立多个凝聚各类高校的教材联盟,共建共享实现突破;“产出链”融合课程思政、数智技术和特色资源,实施多维创新,开发首个新形态教材自适应学习系统、首批中原文化特色教材,教材创新实现突破;以中国价值和中国理念为引领,研制高校教材水平评估指标体系,为教材评价中国方案破题,评价激励实现突破。

示范带动作用辐射全国。15年真抓实干,建成形态多样、特色鲜明的精品教材千余部。解剖界首部专业思政教材《系统解剖学思政教程》发行20余万册,全国广泛使用;《大国水脉:南水北调》等大国系列思政教材发行30余万册;统计学类系列教材由多所高校联袂打造,40多所高校使用;《经济地理学》独创内容框架,发行50余万册,获国家教材建设二等奖;《Web GIS原理与技术》多语种发行10余万册,国内130多所、欧美60多所高校使用。《人民日报》、新华网等新闻媒体报道,产生广泛影响。