一、成果简介

郑州大学祁秀香等人完成的《标准引领学生自主信息融合,一流课程建设体系探索与实践》获河南省教学成果特等奖。成果以培养具有科学思维、问题解决和协作精神等核心素养的创新人才为目标,以一流课程建设为抓手,通过课程思政项目、学生学习团队建设、“一院一竞赛”工程等多措并举,探索深度融入能力培养和价值观塑造的课程教学模式改革,落实学生个性化、互助式学习。依托互联网信息化平台,坚持“问题导向、教师共创”原则,建立涵盖学生核心素养、课程建设标准、课程教学指南三层级的一流课程建设标准框架,形成基于标准的一流课程质量保障机制,构建了高质量、协同化、可续航的一流课程建设体系,逐步实现课程开设从基于知识体系转向核心素养,教学主线从知识章节转向学习任务,个性化培养从教师主导转向学生引领。成果内容被兰州大学等高校借鉴,获教育部、中国教育报等媒体报道。

二、主要内容

(一)历程

科技快速发展、知识加速更替,需要培养全面成长的创新人才。课程是人才培养的核心要素,全面提供高质量、协同化的课程教学才能有效承载人才培养的目标。成果以课程建设为抓手,持续基于课程教学中存在的真实问题,开展了十余年的探索与实践。

针对课程教学偏重教师课堂讲授、课下学习环节设计不足、教师作用未充分发挥、信息技术融入教学不深等教学问题,开展课程教学模式改革研究和实践探索。成果《建立基于网络环境的混合教学模式实现优质教学资源共享》于2016年获河南省教学成果一等奖。

随后,针对教学实践中发现的课程质量评价体系不完善、教学评价结果不准确,教师信息技术应用意识和水平不足、教师教学能力缺乏系统发展等问题,针对教师发展与评价继续开展探索与实践。成果《“双一流”背景下构建教师教学发展与评价体系的探索与实践-教学成果奖》于2019年获河南省教学成果一等奖。

2019年教育部正式启动“一流课程双万计划”以来,结合“两性一度”原则,针对课程教学难以承载学生全面成长、学生个性化需求难以落实、缺乏全面提升课程质量途径等问题,开展一流课程建设体系的探索与实践。成果《标准引领 学生自主 信息融合,一流课程建设体系探索与实践》于2022年获河南省教学成果特等奖。

(二)举措

1.建立行动导向的一流课程标准体系

结合校内外多方意见,经学校充分讨论研制发布含科学精神、复杂问题解决、终身学习、身心健康、交流沟通、团队协作和社会参与7模块23项指标的“本科学生培养核心素养”。从教学实践出发,以“问题+解决方案+案例”形式,积极组织广大一线教师参与共创发布《郑州大学课程教学锦囊》,共享优秀教学经验。建立课程建设专家库深度参与课程标准体系的审定和修订。围绕学生核心素养,参考教学经验,建立课程建设标准体系,引导全校开展课程建设。

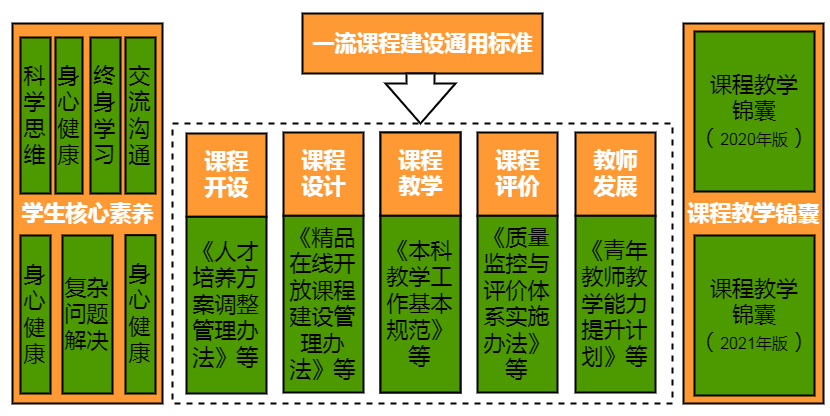

图1:一流课程标准体系图

2.构建基于“标准”的课程质量保障体系

基于课程标准,修订人才培养方案,重构“通识+大类+专业”的课程体系,从专业知识体系转向素养提升体系。实施“一流专业”“卓越拔尖2.0”“四新建设”项目探索体系优化。修订课程大纲,以学习任务替代知识章节为主线,重构教学过程。通过教师讲课大赛、优秀教学案例等措施,引导教师从课程讲授者向课程组织者转变。更新教学基本规范,建设线上线下系统资源,驱动学生学习活动,实施课程教学;结合线上讨论、线下辅导,重点提供知识梳理、疑问解答、应用指导的课程辅导。针对教师上岗和课程开设,每学期组织全校评审实施考核性评价,进行源头管理;针对课程教学,实施“四评四查四反馈”的诊断性评价,开展过程管理。构建“教师在线学习中心”,实施海内外教师教学聘请计划,青年教师访学计划,名师培养计划等,构建教师发展培训体系。

3.构建立体化、多维度的教师创新实践空间

提供一线教师教学创新实践空间,为课程建设提供创新动力和经验来源,反馈改进课程标准。开展网络课程平台建设,全校教师实现课程门户设立,全校300余间教室完成“雨课堂”等信息工具布设,投入使用智慧教室10余间,形成线上线下立体化教学实践环境。全面实施课程思政建设,每年立项约150门,探索价值观塑造融入课程教学;全校实施一院一竞赛工程,引导全校教师实施竞赛式教学、创办或参与学科竞赛,探索课程教学的能力评价;系统开展一流课程建设项目,每年立项五类一流课程200余门,投入1000余万元建设系统化线上线下学习资源,总结分享优秀案例,形成优秀教学案例库,多维度支撑教师进行教学实践探索。

图2:教师课程教学实践空间

4.创建多元主题的学生学习互助空间

积极开展线上线下学生学习社区建设,落实学生个性化培养需求,为课程建设提供个性化支撑和需求来源,反馈课程标准。创办学生学习团队,基于课程学习、项目实践、著作研读、主题研讨四类主题开展个性化学习,有效开展合作式学习;全校实施班主任制,基于疑难解答、生涯指导、助教培养、经验分享四项内容落实个性化辅导,构建互助式学习共同体;设立学生信息员,选拔各学院近百名学生,对课程教学进行深度跟踪反馈,形成个性化评价,发现金师、水师。

图3:学生自主学习互助组织

(三)创新

1.教师共创建立一流课程准体系,实现课程建设实践创新

根据学生成长需要、结合校内外多方要求,经学校充分讨论,发布包含科学精神、终身学习等7模块23项指标的《本科学生培养核心素养》。组织一线教师基于教学问题解决,以“问题+解决方案+案例”形式,共创《课程教学锦囊》,分享教学经验,反馈课程标准。围绕核心素养,总结教师经验,制订《一流课程建设通用标准》及课程开设、资源建设、课程教学、课程评价和教师发展五类专项标准,形成“核心素养—课程标准—教学指南”三层级一流课程标准体系。

2.构建学生学习组织,实现个性化培养模式创新

学生基于共同主题创办学习团队,自主邀请校内外导师,形成跨专业、年级师生互助组织,开展个性化学习;全校实施班主任制,通过疑难解答、生涯指导、助教培养、经验分享,组织学生形成“以教为学、学以致用”学习共同体,落实个性化辅导。设立学生信息员制,针对“金师”“水师”开展教学过程深度跟踪反馈,形成个性化评价。以个性化学习展现学生需求、发现优秀教师,发挥教师的多样性开设新课程;以个性化辅导、评价提升学习能力、发现教学问题,总结学习经验反馈课程标准;形成师生协同成长的教学过程。

3.建立高质量、协同化、可续航的课程建设机制,实现机制创新

以一流课程标准引领建设高质量、协同化的课程教学体系,为一流课程建设提供质量保障;以教学实践平台支撑教师开展创新实践探索,为一流课程建设持续提供最新经验;以学生自主学习平台支持学生开展提供个性化学习实践,为一流课程建设持续反馈最新需求。形成师生“协同共生”的创新实践生态,反馈改进课程标准,为一流课程建设提供持续动力。

经过十余年的研究实践,形成了由一线广大教师主导、充分发挥学生自主意识、深度融入信息技术的一流课程建设体系。课程体系不断优化,获批国家一流本科专业43个。课程质量稳步提升,获评国家级一流课程23门,国家高等教育智慧教学平台上线课程121门;学生创新能力持续上升,近两年获发明专利的学生科研创新项目团队437个,学生一作发表论文获EI、SCI收录105篇。几十所高校相继来我校交流学习,对我校课程建设思路、举措给予高度评价。课程建设措施和案例先后在中国教育报、教育部官网、光明日报等国内主流媒体广泛报道,产生了积极的社会影响。

四、网站链接https://mooc1.chaoxing.com/course/222461505.html