获奖项目简介:

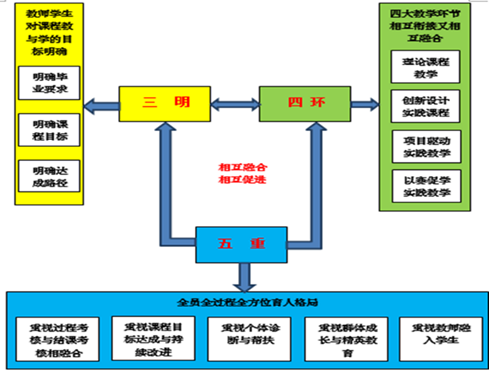

由河南理工大学、山东科技大学、哈尔滨理工大学等三校协同完成的《工程教育专业认证视域下工科专业学生非技术能力培养的研究与实践》获河南省教学成果奖特等奖,张新民、杨瑞玲、吴志强、董晶颢、孙静、魏绍亮、焦锋、张小明等是项目主要完成人。本研究成果以理论教学、实践教学和创新教育三者有机融合为路径,以国内外工程技术人才培养典型案例为载体,从“知识、能力、素质”三个维度创新性地提出了“明确毕业要求、明确课程目标、明确达成路径” “打通理论课程教学、创新设计实践教学、项目驱动实践教学、以赛促学实践教学等四大环节” “重视过程考核与结课考核相融合、重视课程目标达成与持续改进、重视个体诊断与帮扶、重视群体成长与精英教育、重视教师融入学生等五重结合”,构建了“三明四环五重”的工科专业学生人才培养新体系,成果经过三年在全国27所高校实践,取得了良好的效果。

成果推广网站:http://106.15.62.142:8080/educ/index.html

发挥工程专业资深专家和核心组长张新民教授优势,校校联合搭建技术与非技术融合培养的课程体系

张新民教授是教育部高等学校教学指导委员会委员、教育部工程类专业认证专家委员会委员,教育部评估专家和认证专家、国务院教育督导委员会对各省级人民政府履行教育职责评审专家。至今为止,受教育部评估中心委派,作为专家组组长主持了大连理工大学、哈尔滨工程大学、西南大学、江南大学等62所高校的工程教育专业认证工作。参加了贵州师范大学、江西师范大学、阜阳师范大学、玉溪师范学院、宁德师范学院等38所高校的师范类专业认证和南京理工大学、国际关系学院、西安科技大学、西安工程大学、九江学院、长春光华学院等省内外44所高校的教育部本科教学审核评估和合格评估工作。对国内外高校工科专业建设现状有着全面和清晰的认识。

至今为止,张新民教授参加了国内62所高校的工程教育专业认证工作

通过多校协同,进行课程体系设置改革探索、实践与优化,形成了技术与非技术融合培养的课程体系。非技术能力的培养很大程度上是基于融入性教学活动,主要从以下6个方面探索:①研究面向本科生开展的计划性活动项目对非技术能力培养的发力点及全覆盖、长效化机制;②研究在公共基础课程教学内容中渗透学科发展历史和人文等非技术要素的方法;③研究在外语类教学环节中,加强交流、沟通、表达及跨文化交流能力的培养;④在工程基础、专业基础与专业类课程中,突显报告撰写、讨论和沟通、评价和分析等非技术要素的融合;⑤研究在课内实验与课程设计中,团队协作、经济决策和项目管理等能力培养的方法;⑥研究新生研讨课、通识教育必修、选修课、第二课堂对职业规划、项目管理、人文素养、法律和健康、环境与可持续发展等能力的培养。

非技术能力培养融入多教学环节体系

省内河南科技大学、河南工业大学、华北水利水电大学、洛阳理工大学机械工程学院、南阳理工学院机械工程学院、郑州航空工业管理学院材料学院、中原工学院机械学院和省外哈尔滨理工大学(威海)、山东科技大学、青岛科技大学、南京理工大学机械工程学院、武汉科技大学机械工程学院、山东理工大学机械工程学院、山东交通大学机械工程学院、桂林理工大学机械学院等27所高校与本成果团队开展了广泛交流,各相关高校在新一轮培养方案修订中对课程体系重新梳理,引入了技术与非技术融合培养课程体系设置策略,并加以落实实施,效果良好。近3年来,通过推广和应用本研究成果,有21个专业顺利通过中国工程教育专业认证,31个专业获批国家或省一流专业建设点。

全员全过程全周期育人,构建了“三明四环五重”的人才培养体系

2015年以来,团队以理论课程教学、实践教学和科创教育等路径相融合为依托,并通过对国内外高校人才培养典型案例进行调查分析,率先从“知识、能力、素质”三个维度,探索并构建了“三明四环五重”的工科专业学生人才培养体系。

“三明四环五重”的人才培养体系

本成果已在2021年6月17日光明日报、2021年3月4日中国高等教育报、2022年1月9日河南日报、2019年12月26日河南日报等媒体公开报道,起到了很好的示范和辐射作用。河南科技大学、河南工业大学、山东科技大学、南京理工大学机械工程学院、武汉科技大学机械工程学院、桂林理工大学机械学院等在人才培养中采纳了该人才培养体系,并在实施过程中取得良好效果,受益学生20余万人。以河南理工大学为例,2020年-2021年河南理工大学机械与动力工程学院获批国家级创新创业项目15项,省级创新创业项目5项; 2020年获得全国大学生“互联网+”创新创业竞赛铜奖一项,2021年获得全国大学生节能减排三等奖1项;获得其他赛事国家级奖项45项,省级奖项103项。最近两年河南理工大学机械与动力工程学院各专业学生挂科率由5.7%下降为1.9%、留降级率0.172%下降为0.051%。

媒体报道

学科竞赛获奖