获奖项目简介:

本项目系统开展了新时代创新型人才培养模式改革的理论与实践研究,有效解决了目前地方综合性大学创新型人才培养中存在的理论选择不明确,管理要素

协同,制度保障不健全等突出问题。确定了“协同创新理论”作为培养创新型人才的行动指导理论,构建了创新型人才“3435”协同培养新模式,提出了课程体系、实践平台和课外拓展“三协同”的行动策略,构筑了导向路径、人本路径和资源共享路径 “三路径”产学研协同育人新机制,健全了匹配创新型人才培养的保障制度,开创了全过程培养、全覆盖实践、全方位服务的创新型人才培养新局面。成果在省内外多所高校应用实践取得了明显成效,展现了新时代地方综合性大学创新型人才培养实效。

学校以培养学生的创新精神、创业意识和创业能力为出发点,以培养“德才兼备,基础扎实,善于实践,勇于创新”的创新型人才为落脚点,有效解决了目前创新型人才培养中存在的理论选择不明确,管理要素

协同,制度保障不健全等突出问题,促进了新时代地方综合性大学创新型人才培养模式向纵深、系统和可持续发展。

(一)确定指导理论,构建协同培养体系

基于学校的学科特征、师资状况、生源基础、办学定位、资源禀赋等因素,运用“SWOT”战略模型推演,通过专家咨询、全校讨论等环节,明确了培养创新型人才的办学目标与达成目标的重难点。确定“协同创新理论”作为我校培养创新型人才的行动指导理论。

按照“厚基础、宽口径、重实践、求创新、强素质”的人才培养思路,实现了 “三阶段”人才培养框架;构建了 “四平台”课程体系;拓宽了 “三个一”学生创新创业能力培养途径;形成了“五融合”人才培养机制,系统构建了基于创新创业教育的“3435”创新型人才协同培养新体系。

基于创新创业教育的“3435”创新型人才协同培养体系

(二)遵循理论要素,明确改革行动策略

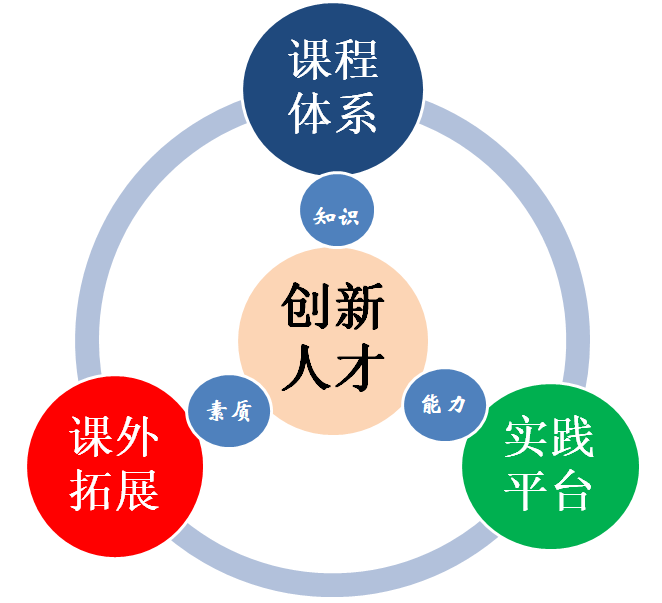

创新型人才协同培养新体系落地为课程体系、实践平台和课外拓展“三协同”行动策略。

“三协同”行动策略

布局了“理论前沿、实践取向”的课程结构。建立了以“通识教育课程、基础教育课程、专业教育课程及实践教育课程”为核心的四大课程体系。开发了基于“双创”的课程模块,内嵌于四大核心课程体系。

学校搭建了“校内实训基地/创新实践平台/校外实习基地+众创空间+大学科技园”递进式创新创业实践平台,为大学生创新创业提供全覆盖实践场所。

建成工程训练中心、农场等24个校内实训基地。以大学生科技训练计划(SRTP)为抓手,建成机械设计、方程式赛车等 30 个创新平台,实现“一院一平台”,为学生科技创新项目培育提供试验田。以学科竞赛为抓手,创设“一院一竞赛”。以“互联网 +”“挑战杯”“创青春”三大赛事为抓手,以科技文化艺术节、青年大讲堂、创新创业社团活动为依托,实现“一院一基地”,为科技创新项目提供初期育种功能。按照“稳定数量、提高质量、依托行业、强化合作”原则,与中信重工公司等340家企事业单位签订了校外实习基地协议。

建成近4000平方米的开元众创空间,具有众创咖啡、众创展厅、众创苗圃、众创路演、众创培训等八大功能区域,打造学生创业项目培育苗圃。

建成11679平方米的大学科技园,为有创新力、有成长力的企业和项目提供创业培训指导、工商注册、财税代理、政策咨询以及管理营销培训等服务,促进学生创业项目加速孵化、开花结果。

搭建课外拓展培养新架构

搭建了“六大工作模块”的课外能力培养课程体系。形成了注重全过程、多维度、立体化培养学生综合素质和能力的新架构。成立“丽正书院”和“河洛书院”,推进书院制试点,探索有益于创新型人才培养的书院和学院双轨协同育人模式。

(三)优化协同路径,健全改革保障制度

1. 优化产学研协同培养创新型人才路径

以创新型人才培养目标为导向,形成协同培养的导向路径。学校与地方政府、相关产业和企业基于共同目标设计人才培养方案,制订培养计划等。

以人员交流协同为根本,优化协同培养创新型人才的人本路径。学校实行“双导师制”,聘请企业技术人员作为“实践导师”进入学校课堂,带动教学改革和专业建设,共同参与人才培养。

以实验平台、设备、共建基地为依托,优化协同培养创新型人才的资源共享路径。学校与部委和地方政府共建“有色金属材料与先进加工技术省部共建协同创新中心”等协同创新中心;校企共建了全国首批现代产业学院“智能装备制造产业学院”和“矿山重型装备国家重点实验室”、 “固高科技运动控制实验室”等一批产学研平台。

完善教育教学管理系统架构。学校成立创新创业教育改革领导小组,由校长全面负责,副书记、副校长指挥部署,职能部门具体协调,学院为责任主体,全校全员参与,形成了“分工明确、齐抓共管、协同推进、多措并举”特色鲜明的“多轮”驱动工作机制,推进适应创新型人才培养的教育教学管理体制机制建设。为组织落实,设立了一所一院一中心:中国创业学研究所、创新创业学院和学业发展指导中心。

“多轮驱动”工作机制

健全教育教学管理制度。优化流程,实施了围绕培养创新型人才培养而展开的一系列管理制度改革。制定《河南科技大学关于深化创新创业教育改革的实施意见》《河南科技大学创新创业教育改革引领工程实施方案》等一系列教育教学管理制度。

推出“创新创业教育改革引领”“卓越人才培养专业创优”“开放课程创优培育工程”等教育教学“六大工程”建设,全面推进学校“一流专业、一流课程、一流师资、一流管理、一流质量文化”建设。

构建教育教学质量保障体系。为确保创新型人才培养质量的持续提高,构建了组织机构健全、监控措施完善、过程与目标并重、运行成效显著的“立体式双闭环”教育教学质量保障体系。

(四)全面系统推进,模式改革成效显著

1. 改革成果丰硕

有力推动了专业建设步伐。近3年,18个专业获批国家级一流本科专业建设点,21个专业获批省级一流本科专业建设点。7个专业通过工程教育专业认证,2个专业通过住建部专业评估。

积极引导了课程教学创新。建设了一批优质本科课程,打造“河科大课程”品牌。近3年, 5门课程获评国家级一流本科课程。提升了教师教学创新能力,推动了课堂教学革命。2020年,我校在河南省第三届本科高校教师课堂教学创新大赛中获特等奖3项,一等奖1项和二等奖3项。

有效促进了学生成长成才。学生创业人数逐年增加,涌现出了魏斐、曹君娴、毛健民、吴迪等一大批创新创业典型。2016-2020年中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估中,我校位列省内高校第2 名。近3 年,学生在省级以上大学生学科竞赛中获奖2215 项,发表论文608 篇,授权专利90项。

全国政协主席汪洋到学生创业项目基地调研

2.应用效果突出

学院特色的人才培养模式不断涌现。促进了学院积极开展创新和改革,形成了各具特色的创新型人才培养模式。如:机电工程学院的“核心价值引领+能力素质导向+工程项目载体”创新型人才培养体系,管理学院的“三位一体”创新创业人才培养模式,电气工程学院的“创新实践班+学院SRTP 创新实践平台+学科竞赛”创新实践能力培养体系,医学技术与工程学院的“医工融合+医教研三轴联动”创新型人才培养模式,农学院的“农创书院•三三制”创新创业教育教学体系,基础医学院的“2.5+2.5”模式等。

带动和引领辐射作用日益凸显。学校在省国家级深化创新创业教育改革示范高校建设成效考核评价中,获评第二名。多次受邀在不同大会上做专题报告(全球创新创业教育论坛、第九届大学生素质教育高层论坛等),改革理念被参会的100余所高校和50余家企业高度认可。近年来,广西科技大学、塔里木大学、西安外国语大学等30余所高校前来调研和交流学习。成果被河南理工大学、洛阳理工学院等多所高校借鉴和应用。

获批全国深化创新创业教育改革示范高校

主流媒体广泛报道。学校创新型人才培养工作被《中国教育报》《河南日报》《新华网》等媒体广泛报道,已成为学校对外宣传的展示窗口和对外交流的重要平台。

《中国教育报》报道学校 《河南日报》报道学校创新型

创新型人才培养工作 人才改革成效

改革特色鲜明

构建“3435”创新型人才培养新模式。系统构建的基于创新创业教育的“3435”人才培养新模式,实现了突出创新创业教育、工程(应用)能力培养、自主学习能力培养和学生个性化培养“四个突出”。

提出“三协同”创新型人才培养行动新策略。实施课程体系、实践平台和课外拓展培养“三协同”策略。开发了四大核心课程体系和基于“双创”的课程模块,建设了“校内实训基地/创新实践平台/校外实习基地+众创空间+大学科技园”的递进式创新创业实践平台,搭建了 “六大工作模块”的课外拓展培养课程体系,推进书院制试点。注重全过程、多维度、立体化培养学生综合素质和能力。

构筑“三路径”协同育人新机制。以创新型人才培养目标为导向,形成了协同培养的导向路径。以人员交流协同为根本,优化了协同培养创新型人才的人本路径。以实验平台、设备、共建基地为依托,优化协同培养创新型人才的资源共享路径。有效支撑了创新型人才培养。