成果简介:

成果以立德树人为根本,以学生发展为中心,以毕业要求为导向,以持续改进为动力,以能力培养为目标,以一流课程建设为抓手,以课程目标设计为突破口,以课内外协同培养、融合联动为牵引,紧紧抓住面向产出的课程教学设计主线和课程质量评价底线,开展基于产出导向的食品类专业课程教学质量评价改革与实践。通过“标准驱动、机制保障、目标牵引”, 设计了面向产出的课程建设和质量标准,优化了面向产出的核心课程教学大纲,重构了面向产出的课程目标、教学内容、教学方法与手段、考核方式、考核内容和评分标准,建立了面向产出的“双循环”课程质量保障机制和“六评价”课程目标达成情况评价机制,构建了“双结合”的面向产出的食品类专业核心课程质量综合评价方法,构筑了“课内外协同培养、融合联动”、建立课程学习档案、教学全程跟踪评估、预警帮扶“四位一体”的课程形成性考核评价体系,创建了审核、分析、反馈、持续改进 “四位一体双闭环”的食品类专业核心课程质量评价体系,不断提高学生的工程实践能力、创新创业能力和全面发展能力。八年的课程质量评价探索和实践,取得了丰硕的教学成果显著的应用成效。

1.成果主要内容

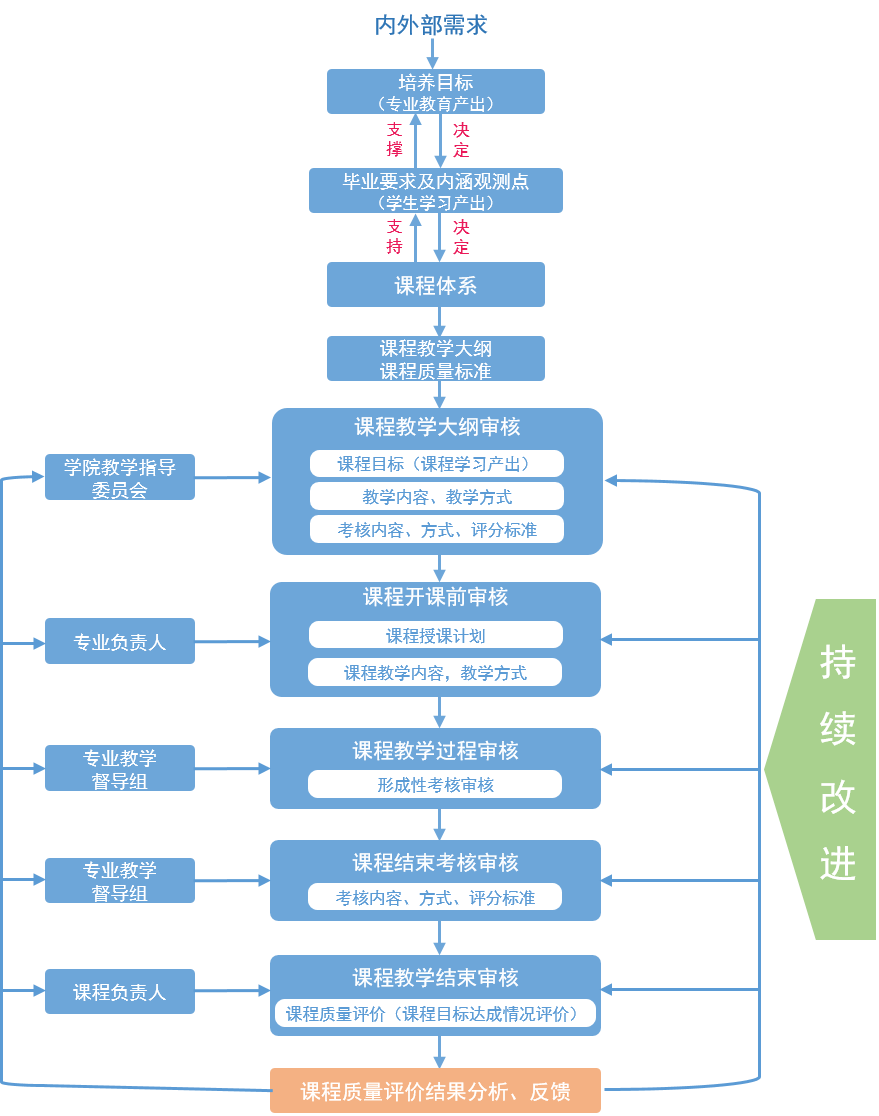

(1)创建了面向产出的食品类专业核心课程“四位一体双闭环”的质量评价体系

面向产出的“四位一体双闭环”食品科学与工程专业核心课程质量评价体系(见图1)中,“四位一体”是指课程质量评价的审核、分析、反馈和持续改进四个环节;“双闭环”是指评价结果反馈闭环和持续改进闭环。

审核包括课程教学大纲审核、课程开课前审核、课程教学过程审核、课程考试审核和课程教学结束审核等五个阶段;课程教学过程结束后,逐一对核心课程所有的课程目标达成情况进行评价,根据评价结果分析报告提出改进措施,分别向课程反馈,教师根据反馈结果,及时对课程目标、课程目标与毕业要求内涵观测点对应关系、课程教学内容与教学方式、课程考核方式、内容和评分标准、形成性考核评价等进行持续改进,确保课程质量评价结果合理。

图1 “四位一体双闭环”食品科学与工程专业核心课程质量评价体系

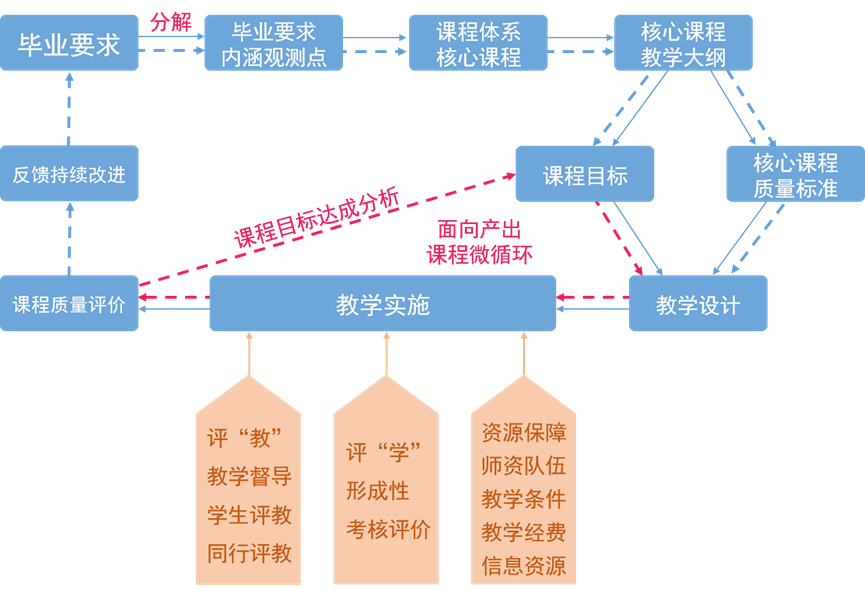

(2)构建了面向产出的食品类专业核心课程 “双循环”课程质量保障机制

面向产出的课程质量保障机制包括大循环和微循环两个部分(见图2)。大循环是根据核心课程课程目标达成情况评价结果对专业毕业要求达成情况进行周期评价,依据毕业要求达成情况评价结果持续改进课程体系,形成课程体系对毕业要求的有效支撑;课程微循环按课程目标-教学实施-课程评价三位一体化设计,通过核心课程目标合理性评价和课程目标达成情况评价,以及结果反馈和持续改进,提升专业核心课程教学质量。

图2 面向产出的核心课程“双循环”质量保障机制

(3)基于课程目标,通过建立学生课程学习档案、教学全程跟踪评估、预警帮扶构建了“三位一体”食品专业核心课程形成性考核评价体系和机制

“三位一体”食品专业核心课程形成性考核评价体系见图3。通过课前预习、课堂提问、线上学习、文献阅读、小组专题讨论、课后作业、课堂测验、课程论文和阶段性考试等多元的评价方式,对学生课程学习全过程的能力表现进行跟踪评估,建立学生课程学习档案记录其全周期能力表现,对学习困难学生及时进行预警帮扶,实现教与学良性互动、教学考有机融合。

图3“三位一体”食品专业核心课程形成性考核评价体系

(4)建立了面向产出的 “六评价”核心课程课程目标达成情况评价机制

核心课程课程目标达成情况评价必须聚焦学生的学习效果(能力表现),课程内容、教学方法必须能够有效支持课程目标实现,课程考核内容、方式和评分标准能够反映课程目标的实现情况。评价机制包括评价职责(工作的责任机构、责任人和主要职责)、评价对象、评价周期、评价过程(评价数据收集的内容、方法和来源;确认评价数据与产出目标相关的措施)、评价方法、评价结果用于持续改进的要求等六个方面。

(5)建立了面向产出的“双结合”课程质量(课程目标)综合性评价方法

建立了形成性评价与终结性评价相结合、直接评价法(定量评价法)和间接评价法(定性评价法)相结合的面向产出的核心课程课程质量评价方法。

(6)建立了面向产出的食品科学与工程专业核心课程建设标准和主要教学环节的质量要求

根据食品类专业核心课程质量要求,制定了核心课程的建设质量标准、课堂教学质量标准、实验教学质量标准、课程设计教学质量标准和主要教学环节的质量要求。

(7)设计了面向产出的食品科学与工程专业核心课程的课程目标,建立了课程目标与毕业要求的对应关系,优化重构了面向产出的核心课程教学内容和教学方法与手段、课程考核内容、考核方式和评分标准,构建了面向产出的核心课程教学大纲。

课程目标聚焦学生的学习效果(能力表现),以应用、分析、评价、创造能力培养为主,围绕课程目标设计课程内容、教学方法,课程考核内容、方式和评分标准反映课程目标的实现,“提升课程的高阶性,突出课程的创新性,增加课程的挑战度”。

2.成果创新点

(1)课程质量评价体系和机制创新

构建了面向产出的食品类专业核心课程“四位一体双闭环”的质量评价体系和“双循环”核心课程质量保障机制。

(2)课程质量评价方式创新

建立了面向产出的“双结合”的面向产出的课程质量综合性评价方法和“三位一体”的食品类专业核心课程形成性考核评价体系。

3.成果推广应用效果

(1)专业社会影响力持续提升

面向产出的核心课程质量评价的实施和应用,有力推动了食品类专业建设,食品科学与工程、食品质量与安全专业分别于2019年、2020年双双获批国家级一流本科专业建设点;食品科学与工程专业继2016年第一次通过专业认证后,2019年第二次通过中国工程教育专业认证,成为全国食品专业第11个二次通过认证的专业,标志着专业本科生培养质量实现了国际实质等效,进入全球工程教育的“第一方阵”;食品科学与工程专业分别被授予河南省特色专业和综合改革试点专业。艾瑞深中国校友会2021年、2022年中国大学一流专业排名,食品科学与工程专业在全国同类专业中排名并列第9,成为中国一流专业;食品质量与安全专业全国同类专业排名并列第8,成为中国高水平专业。

(2)课程建设成效显著

成果应用显著提升了核心课程的建设质量,《食品工艺学》课程分别获批国家精品在线开放课程、国家一流课程、河南省线上一流课程、河南省线上线下混合一流课程、河南省思政样板课程,《食品化学》《微生物》课程获批河南省线下一流课程。

(3)教学平台跃上新台阶

获批食品加工与安全国家级实验教学示范中心,目前全国仅有10个食品类国家级实验教学平台;同时获批河南省本科高校大学生校外实践教育基地。

(4)教学团队建设效果明显

食品科学与工程教学团队分别获批河南省高校黄大年式教学团队、河南省优秀基层教学组织、河南省教学团队、河南省首批虚拟教研室。主持人康怀彬教授获批河南省教学名师、河南省教育厅优秀教育管理人才、成为中国工程教育专业认证食品类专家组组长。

课程质量评价显著提升了本科生创新创业能力,本科生获国家级创新创业大赛奖励61项,其中,中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖3项、铜奖3项;“创青春”全国大学生创业大赛银奖1项;“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖2项;全国生命科学创新创业大赛51项。获河南省“互联网+”大学生创新创业大赛、挑战杯”河南省大学生课外作品竞赛、“挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛奖37项。2014年-2021年食品类专业本科生考研录取率由25.27%提升到52.9%,其中进入原985、211和双一流高校学生比例由19.64%提升到40.54%。本科生一次性就业去向落实率均在85%以上,最高达99%。

(6)研究成果丰硕

获河南省高等教育教学成果特等奖1项、一等奖4项、二等奖1项,河南省教育信息化优秀成果一等奖3项;发表教研论文33篇,其中CSSCI期刊5篇;出版教材2部;获批教育部第二批新工科研究实践项目1项、河南省教育教学重点研究项目、新工科研究与实践项目各1项、河南省十四五规划课题一般项目2项。

(7)源头引领成效明显

研究成果在河南科技大学食品科学与工程专业2次专业认证、食品科学与工程、食品质量与安全专业国家一流专业、国家级一流课程、省级一流课程建设中成功应用的基础上,已分别在研究成果在河南科技大学食品科学与工程专业2次专业认证、食品科学与工程、食品质量与安全专业国家一流专业、国家级一流课程、省级一流课程建设中成功应用的基础上,已分别在吉林大学、南昌大学、南京农业大学、东北农业大学、上海海洋大学、华南农业大学、福建农林大学、西华大学、吉林农业大学和河南农业大学等10所高校应用,受益学生人数3000余名、受益教师300余人。改革成效受到中国工程教育认证协会食品类现场考查组合教育部食品科学与工程类教指委的高度赞誉,3次应邀在全国性教学工作会议上主题发言。

《中国教育报》以“以OBE理念推动本科专业人才培养”“科教产教双融合 培养高素质创新人才”为题,报道了研究成果;《中国青年报》《河南日报》《中国食品报》《光明网》《中新网》《河南省教育厅》官网等媒体先后16次报道研究成果。

成果介绍网址链接:https://jxcgzs.haust.edu.cn