成果简介

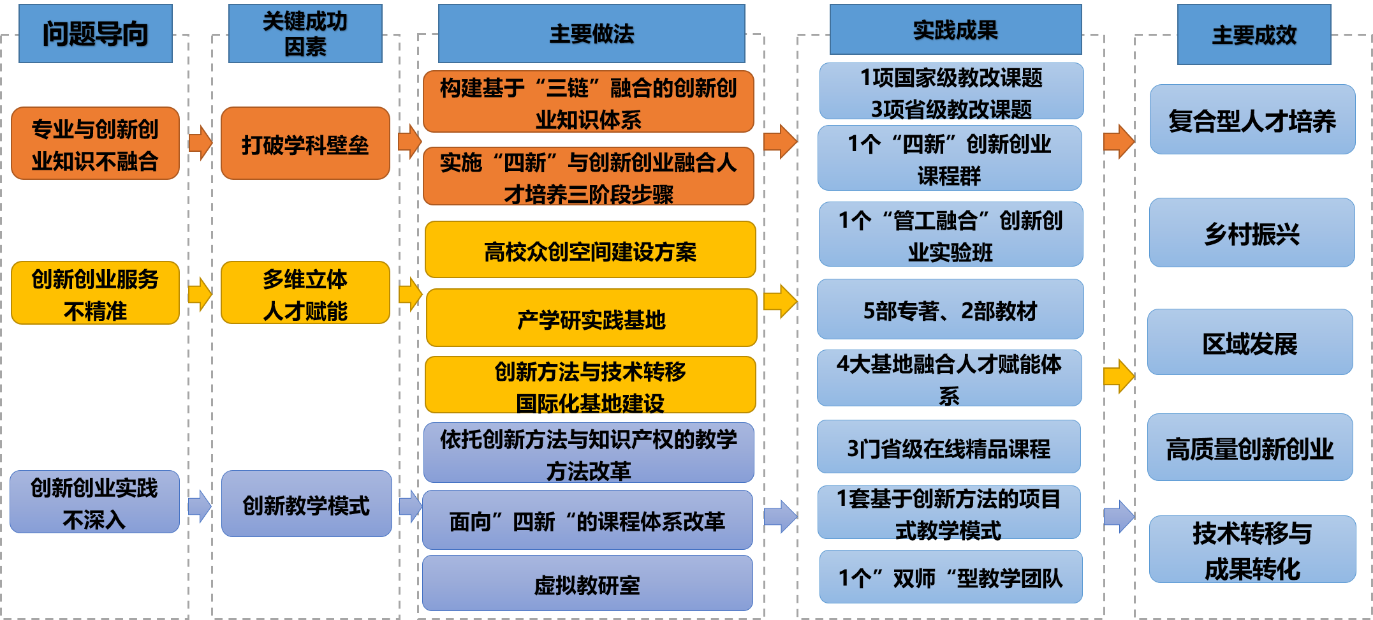

本成果针对专业与创新创业教育融合过程中的知识不耦合、服务不精准、实践不深入等问题,围绕“四新”开展了专业教育与创新创业教育融合的知识体系、实践体系和培养模式等的研究与实践。知识体系方面构建了基于“三链”融合的“四新”创新创业知识体系框架,提出了“四新”与创新创业融合的实施路径;实践体系方面进行了众创空间生态生态系统视域下创新与创业耦合及协同成长研究,探索了多维度平台赋能的深层次产教融合实践;培养模式方面开设了“管工融合”实验班,开发了“四新”创新创业课程群,实施了“基于创新方法的项目式教学模式”,培育了“双师+双高型”教学团队,形成了虚拟教研室,是国内最早基于“四新”的创新创业融合研究成果之一。

成果主要内容

本项目从“四新”和创新创业融合的知识体系、实践体系和人才培养模式三方面开展研究,提出了跨学科复合型创新创业人才的培养模式。

一、成果主要内容

1.“四新”与创新创业融合知识体系的研究成果

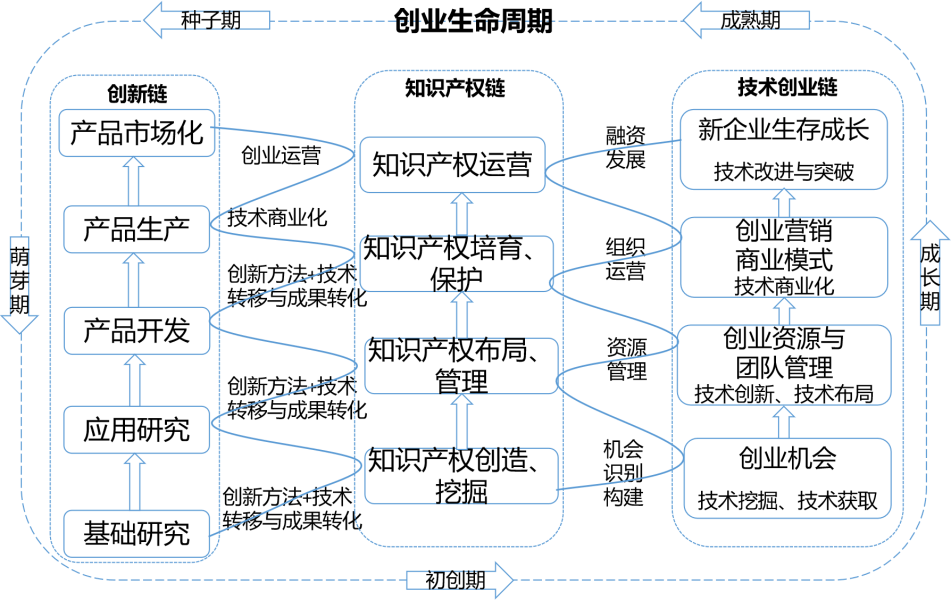

围绕“四新”,提出了以知识产权链为轴,耦合创新链与创业链,面向科技成果转移转化和技术商业化的创新创业知识体系,即基于“三链”融合的“四新”创新创业知识体系。提出基于“三链”融合的“四新”创新创业知识体系改革实施的三个阶段。

侧重于学生对技术和科学思维的理解,强调面向知识产权价值实现的高质量创新和创业,构建了以知识产权链(知识产权孵化—知识产权创造—知识产权管理—知识产权保护—知识产权运营)为轴,将创新链(基础研究—应用研究—产品开发—产品生产—产品市场化)与创业链(创业机会—创业战略—创业运营—创业成长)知识体系与其相耦合,形成“知识产权链+创新链+创业链”即“三链”融合创新创业基础知识体系。

“三链”融合创新创业基础知识体系集成了TRIZ创新方法、知识产权管理与运营以及创新创业管理,契合“四新”所对应的产业特点,形成新工科、新文科、新医科、新农科的跨学科创新创业知识体系。

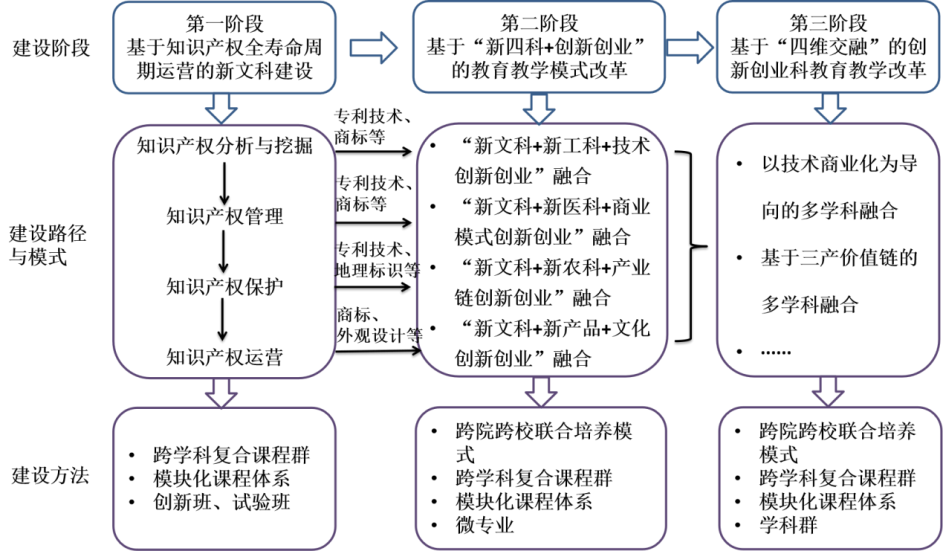

以“四新”与创新创业大融合为总目标,根据学科融合的深度与广度,将研究实施建设分为三个阶段:

第一阶段:基于知识产权全寿命周期运营的新文科创新创业人才培养;第二阶段:基于“四新+创新创业”的教育教学模式改革;第三阶段:基于“四维交融”的创新创业教育教学改革。“四维交融”即通过跨院校(系)合作模式,开发跨学科创新创业课程群,促进“四新大融合”。

2.创新创业与专业融合人才赋能实践体系的研究成果

(1)众创空间生态系统视域下创新与创业耦合及协同成长研究

通过对深圳、杭州、西安、北京等近百家众创空间的实地调研和优秀创新创业校友的访谈,提炼出面向技术商业化、技术转移和成果转化的内创业和学术创业对策;从微创新萌芽与孵化视角提出了以高校为主体,内外联动,面向学科与产业融合能力提升的高校众创空间嵌入多层次创新生态系统方案。

(2)多维度平台赋能的深层次产教融合实践

坚持面向行业,服务产业,使学科平台、科研平台、创新创业平台和产业平台与创新创业全生命周期相匹配,把“技术需求发布—创新工程展开—专利培育—技术转移与成果转化”的技术发展链条与“微创新孵化—创新竞赛—创业竞赛—技术商业化—创办企业”的多维度平台活动链条相耦合,使学生深度参与高价值专利培育和技术转移转化,实现高价值创造和高质量创业。

3.创新创业与专业融合人才培养策略的研究成果

(1)实施“管工融合”创新创业实验班

实验班课程以创新方法为依托,以技术创业为目标,设计安排了管理学理论与前沿,创新方法与创新管理,产品设计、制造与专利申请,创业项目开发与培育,创新方法软件实操等五个教学模块。实验班培养成效得到学生和用人单位认可。

(2)开发“四新”创新创业课程群

一是基于《大学生创业基础》和《知识产权管理学》精品在线课程,已开设面向新工科的《知识产权与技术创业》和面向新农科的《新农科创新创业专题》。

二是开展专业课/公选课与“四新”创新创业融合课程改革。将《大学生职业发展与就业指导》公选课围绕“四新”深化课程模块化内容;将“三链”融合知识体系融入《创业与创新管理》基础课,打造了省级精品在线课程。将《知识产权管理学》专业基础课打造成“四新”创新创业模块化课程,嵌入并契合“四新”创新创业课程群,培育了精品在线课程。

(3)实施“基于创新方法的项目式教学模式”

基于创新方法的项目式教学模式,即在专业课和公选课中将创新方法引入创新创业项目式教学,提升学生应用创新方法分析问题和解决问题的能力。教学中的“项目”来自学生发现的“痛点”问题和企业的技术难题,通过运用创新方法分析并解决“痛点”问题和技术难题,创造知识产权并实现创业价值。

(4)培育“双师+双高型”教学团队

积极吸纳各学科教学和行业精英,包括管理学、材料学、农学、机械工程、医学、护理学、信息学,打造开放式专业化教学团队;实施团队师资知识和能力拓展工程,建设“双师+双高型”教学团队。通过虚拟教研室,就多学科融合教学与实践开展了广泛的国内外交流和企业实践,不断提升团队建设。

二、推广应用效果

1.研究成果成效

出版专著5部、教材2部;发表论文10篇;获批省级以上教学改革与科研课题10项,其中国家级教改课题1项,科技部创新方法专项4项,教育部人文社科研究课题2项,省级教改课题3项;国家一流专业1个,省级精品在线开放课程3门;获省社科成果二等奖2项。

2.实践成果成效

为本校10000余名学生开设创新方法、知识产权、技术商业化相关课程,提升学生的创新创业能力,学校在第三届、第四届“互联网+”大学生创新创业大赛中成绩蝉联河南高校第一。

加大产教融合实践。将企业问题作为学生实践项目引入课堂,帮助企业解决技术难题500余项,申请专利100余项,产生了巨大的经济效益和社会效益;面向企业实施创新方法培训2000余人次,培养创新工程师200余名;团队推广创新方法成效显著,被国际创新方法协会接收为全球第106号会员。

3.学科发展成效

新文科创新创业融合体系支撑“电子商务”获批国家一流本科专业;新工科创新创业融合体系支撑了国家级平台有色金属新材料与先进加工技术省部共建协同创新中心建设;基于创新方法与知识产权的知识体系成为河南省共建知识产权学院的重要特色。

4.助力区域经济发展

积极开展“人才援疆”,援疆培训创新创业人才60余人。通过创新农产品电商创业模式,与汝阳县人民政府联合举办农民丰收节暨红薯电子商务营销大赛,带动汝阳县贫困村红里村脱贫致富,得到中国网等媒体报道。

三、创新点

1.构建面向“四新”跨学科的创新创业知识体系

以创新方法、知识产权运营管理、技术转移转化为抓手,构建面向“四新”跨学科的创新创业知识体系,打通了专业与学科、学科与产业、技术与市场的分割,提高了专业教育与创新创业教育融合的有机性、针对性和系统性。

2.构建“四新”创新创业产教融合人才赋能生态

将多维平台建设、“四新”课程群建设、虚拟教研室和教学方法创新相融合,打造多维立体式培养环境,构建“四新”创新创业产教融合的人才赋能生态。

与成果密切相关的图片

图1 成果总体实施框架

图2 基于“三链”融合的“四新”创新创业知识体系框架

图3 “四新”与创新创业融合人才培养体系的实施路径

成果介绍网址链接

https://jxcgzs.haust.edu.cn/#/project/3708/index