成果简介

本成果将工程项目深度融合到工科教育的多个环节中,一是整合课程与更新课程内容,融入新工科与创新精神、工程素养与工程能力内涵,探索落实全周期工程教育方式;二是将工程项目要素融入到课程建设、教材建设与专业教学中,通过实际工程项目实践提升学生解决复杂工程问题的能力;三是健全创新创业教育机制,培养学生创新精神与创新创业能力;四是强化教师工程技能培训,提升教师工程实践能力。

本成果以国家战略和社会需求为驱动,以培养具有良好工程素养与工程实践能力和创新精神的卓越工程人才为目标,通过将工程项目与专业教学深度融合、创新能力协同培育、全周期工程教育等方式,构建了“育人为本、回归工程、面向新工科”的工科卓越人才培养模式。

本项目以主持人王永华教授团队在工业控制领域丰富的实际工程项目和工程教育领域三十年的积累为基础,包含本教改成果的教材、课件、在线课程等在国内约300所高等院校得到大范围应用。王永华教授被评为国家“万人计划”教学名师,项目标志性成果《电气控制及可编程控制器应用技术》课程入选首批国家级一流本科在线课程、自动化专业和电气工程及其自动化专业入选国家级一流专业,王永华教授编著的教材《现代电气控制及PLC应用技术》(第6版)入选河南省“十四五”重点规划教材,被评为首届河南省高等院校优秀教材特等奖。本成果为工科卓越人才培养模式进行了成功的实践。

2. 主要解决的问题

(1)工程项目和教学活动全面融入新技术,提升了新工科人才培养理念的创新维度

项目组与时俱进,工程项目由过去的通用自动化技术过渡到大型工业生产过程的信息化/智能化系统,并有机融入教学的全过程,实现了新工科卓越人才培养与技术发展俱进的时代要求。

(2)明晰新工科人才的培养目标,做到了育人为本和回归工程

基于实际工程项目的工程伦理、项目背景等元素,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。“育人为本”是新工科人才培养要坚守的基本准则,基于工程项目的独特优势,在新工科教育教学中凝练出课程思政的核心内容。

“回归工程”、“工程教育范式转移”和“再造工程教育”等口号,均反映出未来创新工程教育的发展趋势。我们在基于工程项目培养工科卓越人才方面进行了长时间的探索,首先,明确培养工程人才的目标是实用型人才;其次,培养工科人才要注重实践导向;第三,重点培养工科人才的工程规范和工程伦理。

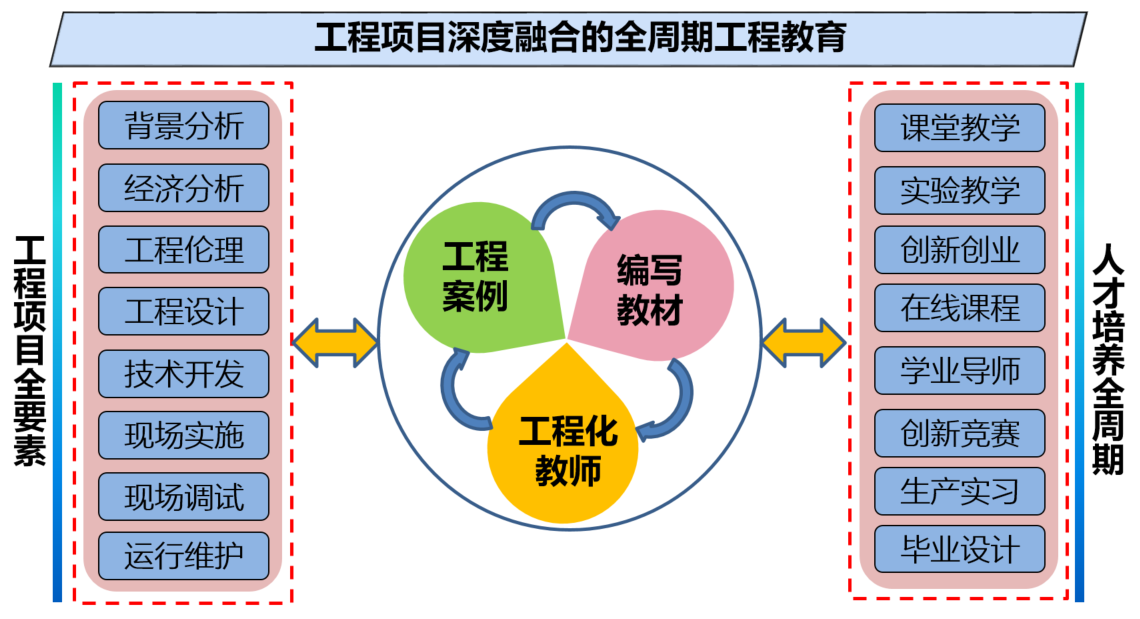

(3)创新工科人才培养方式,实现了工程项目和全周期工程教育的深度融合

工科人才培养应树立全周期工程教育“新理念”,重点解决大学生所学知识与企业所需能力“两张皮”问题。

全周期工程教育包括动态课程体系和基于工程项目的学习方式。动态课程体系是指在全周期培养过程中以培养创新精神和动手能力为重点任务,为不同学习阶段的学生提供因人制宜可自由选择的课程组合。基于项目的培养措施包括:一是将工程项目的全要素融入到实训、课程设计、毕业设计的全过程中,难度和完整度梯次递增,完成全链条训练;二是基于工程项目全环节实践,全方位培养工科人才的工程意识、工程素养和工程能力;三是优化人才培养整个流程,提升培养效率和品质。

3、解决教学问题的方法

解决教学问题的方法主要从探索教育理念、教改实践内容、教师工程能力提升及创新创业机制等方面着手,如图所示。

(1)整合课程,探索落实全周期工程教育理念

首先,分析典型工程项目技术模块及其对应课程。将工程项目分解为不同功能需求的若干技术模块,进一步分析各模块的理论基础及其对应的课程,建立知识体系和课程体系之间的对应关系。其次,在相关课程教学过程中融入工程项目技术要求。将项目的技术要求融合到课程的产出目标中,在教学大纲中明确其达成途径与多环节评价,支撑课程目标达成。最后,探索落实全周期工程教育理念的新方式。结合工程项目实施的全过程与学生培养的全周期,整合课程内容,构建多渠道的学习资源和平台。

(2)改革实践教学内容,提升学生解决复杂工程问题的能力

实践教学是培养具有创新意识的工科卓越人才的重要环节,需要积极探索、努力创新实践教学方法。一是结合实际工程项目设计课程实验。增加综合类、设计开发类实验比例,实现专业理论、基本实验技术与工程项目的有机结合,提高学生分析、解决实际问题的能力。二是按照项目流程确定课程设计、实习实训环节。根据工程项目进程,确定项目任务书,对于项目中出现的难点,要求学生给出相应的解决办法,并与实际解决办法进行对比和验证。三是实现毕业设计环节工程项目的全覆盖。毕业设计与工程项目相融合,检验学生解决复杂问题的综合能力、技术水平与合作意识。

(3)健全创新创业教育机制,提升学生创新创业能力

一是学业导师工程化。学业导师将工程项目实施的理念和思维模式引入课堂,培养学生创新能力和意识。二是工程项目促创新创业。以工程项目的技术先进性和科学性,训练学生的工程综合素质;以工程项目的技术成熟度、市场贴合度,提高学生对于行业的认知程度;以工程项目的务实和时效性,为日后创新创业奠定基础。三是工程项目对创新创业的激励作用。以工程任务完成的自豪感提升学生的学习兴趣,以项目完成的成就感激励学生创新创业的胆识。

(4)强化教师工程培训,提升教师工程实践能力

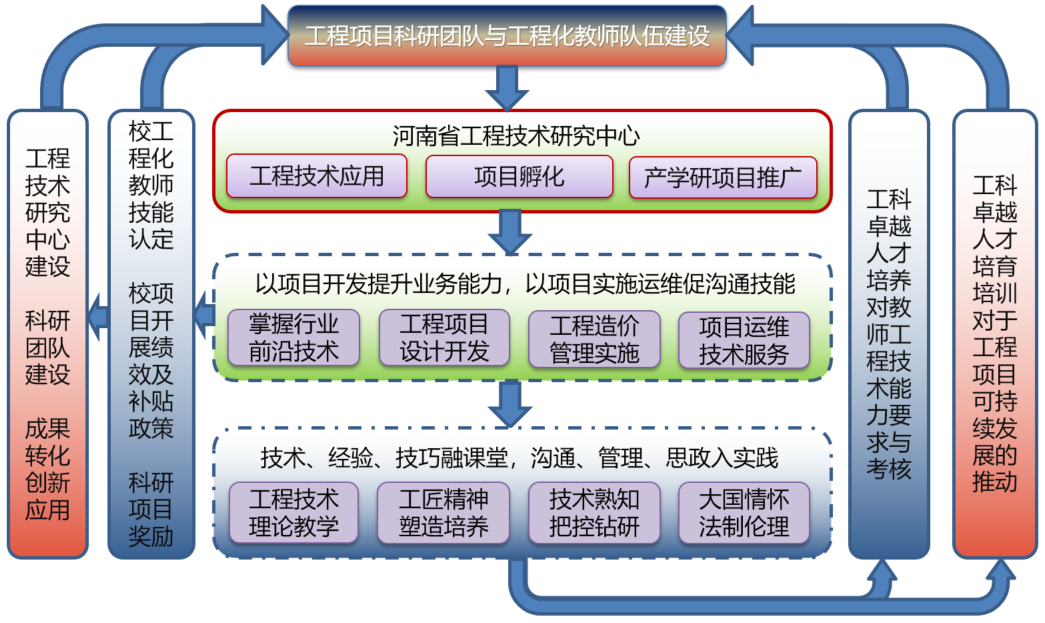

必须强化教师工程能力培训、夯实教师工程化技能基础,工程化教师队伍建设如图2所示。

一是制定教师工程实践激励及保障制度。促进落实教师工程培训,以培养经费、场地支持等策略引导教师加大工程实践投入,以教学考核、职称评定等手段督促教师提高工程实践能力。二是采用“实验平台+工程中心平台+公司平台”三结合模式。提供从虚到实的不同等级的平台,引导教师积极开展工程项目实践,鼓励教师参与企业实践锻炼。三是组织教师开展实际工程项目相关业务。组织教师加入实际工程项目团队,促进教师提高专业技术水平和指导学生实践的能力。四是教师独立发展与团队合作有机融合。

4、成果的创新点

项目的创新点如图所示。

(1)“工程项目全知识+工科卓越人才培养”的全周期工程教育

从专业导论与工程伦理课程,到专业基础课、专业方向课,再到课程设计、实验实训、创新竞赛、兴趣小组,直到毕业设计的“全周期工程教育”过程中,融入工程素养、工程伦理、工程知识、工程技能等“工程项目全知识”。通过项目难度和完整度梯次递增的工程能力训练,实现对工科卓越人才的全方位培养。

(2)“工程项目全环节要素与教材+教师+教学”的深度融合

将工程项目的“全环节”要素,即工程背景分析、工程项目经济性分析、工程设计、技术开发、现场实施、系统调试、工程管理、系统运维等“全环节”要素,融入到自主编写教材中,融入到工程化教师队伍建设中,融入到理论教学、实践教学、创新创业的全方位教学中,结合现代信息技术辅助教学手段培育工科卓越人才。

主要特色:

项目的主要特色如图所示。

(1)项目持续时间跨度大

从上世纪90年代初开始,与时俱进30年,持续不断的进行相关的教育教学改革,在教材、教学质量工程项目持续建设方面取得了突出成效。

(2)把握技术发展方向准

洞察技术发展前沿,及时学习和掌握,然后应用于工程项目中,进行验证和推广。

(3)科研反哺教学效果佳

科研成果及时反哺于教学和人才培养过程的各个环节,教材建设、实验室建设和工程实践等充分体现最新的科研成果,工科卓越人才培养做到有声有色。

(4)工程项目丰富,教改模式可持续发展能力强

砥砺奋进30年,团队与时俱进,与技术发展俱进,共承担完成了横向科研项目百余项。丰富的工程项目保证了本教改项目的可持续发展,如图所示。

(5)中心平台支撑能力强

团队拥有培训中心、工程中心和创新中心为基于工程项目培养卓越工科人才提供了强劲支撑。

(6)教改成果推广应用范围广

包含本教改成果重要内容的课程体系与架构、教材、电子课件等在国内300余所高等院校得到大范围推广应用,受到众多同行的高度评价。