成果简介

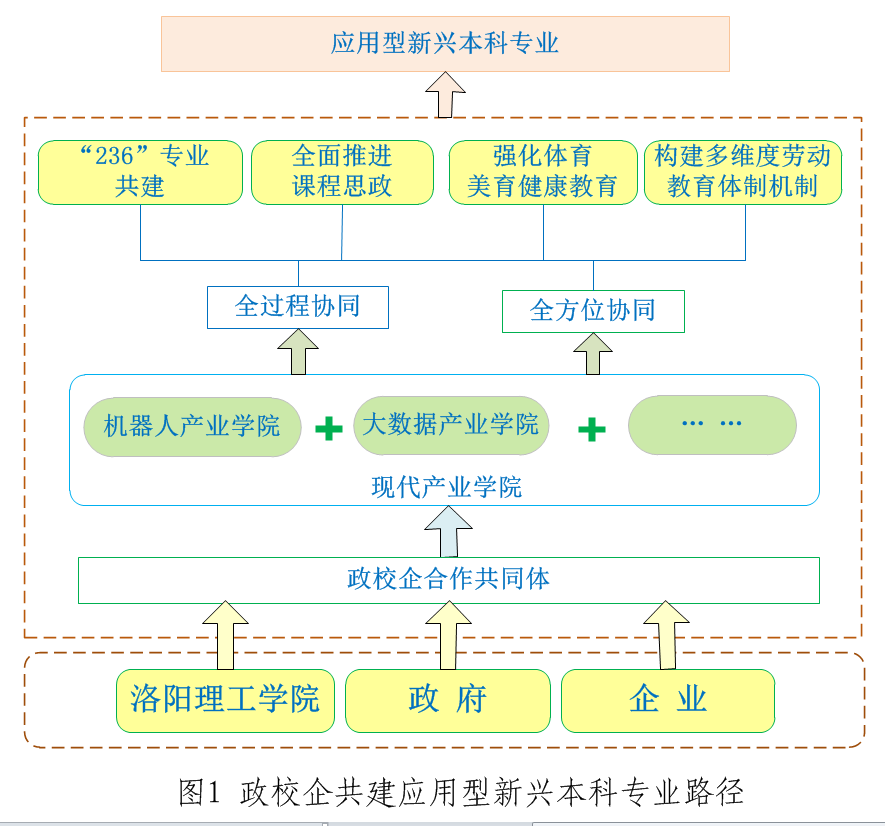

洛阳理工学院丁梧秀、王淑珍、阎奔、王北方、张荣、卢文涛、卢爱新、王鸿毅、刘朝辉和固高科技股份有限公司吕恕完成的《校企合作共建应用型新兴本科专业路径探索与实践》获河南省教学成果特等奖。应用型本科高校是培养应用型人才的主阵地,解决高校人才供给与新兴产业需求的结构性矛盾,是实现教育推动经济高质量发展的关键。该成果以培养服务产业和地方经济社会发展的高素质应用型人才为目标,针对新兴产业对人才的需求,联合固高科技等企业,通过多主体协同、全过程协同、全方位协同,构建了政校企合作共同体和合作机制,提出了“236”全过程协同的专业建设模式,形成了德智体美劳全方位协同的教育体系,系统开展了专业建设实践,成效显著。

多主体协同,构建政校企合作体制机制,有效促进教育服务经济社会发展

多主体共建现代产业学院。洛阳理工机器人学院于2016年由学校、洛阳市政府和固高科技股份有限公司(以下简称固高科技)联合创建,是我国中西部地区第一所专门培养机器人人才的学院,2016年招生;2021年1月获首批河南省重点现代产业学院。大数据学院于2016年由教育部学校规划建设发展中心指导,由洛阳理工学院和中科曙光瑞翼教育合作中心共同创建,2017年招生;2020年4月获批河南省鲲鹏产业学院建设点。

多主体协同共建现代产业学院

明确多主体职责。政校企合作共同体中,政府主要提供平台搭建和政策支持,促进教育和产业的联动发展,例如,洛阳市政府成立了由政府主导、洛阳理工学院牵头的洛阳机器人产教联盟,教育部规划中心在我校部署“曙光大数据应用创新中心”平台建设等。企业充分发挥自身优势,促进新技术、工匠精神等融入课程教学及人才培养全过程中,固高科技、中科曙光分别派驻驻校工程师,承担教学及共建共管工作。学校和企业共同推动专业建设与产业转型升级相适应,通过实施产教深度融合的“四个一”方案,提升学校服务社会的能力。

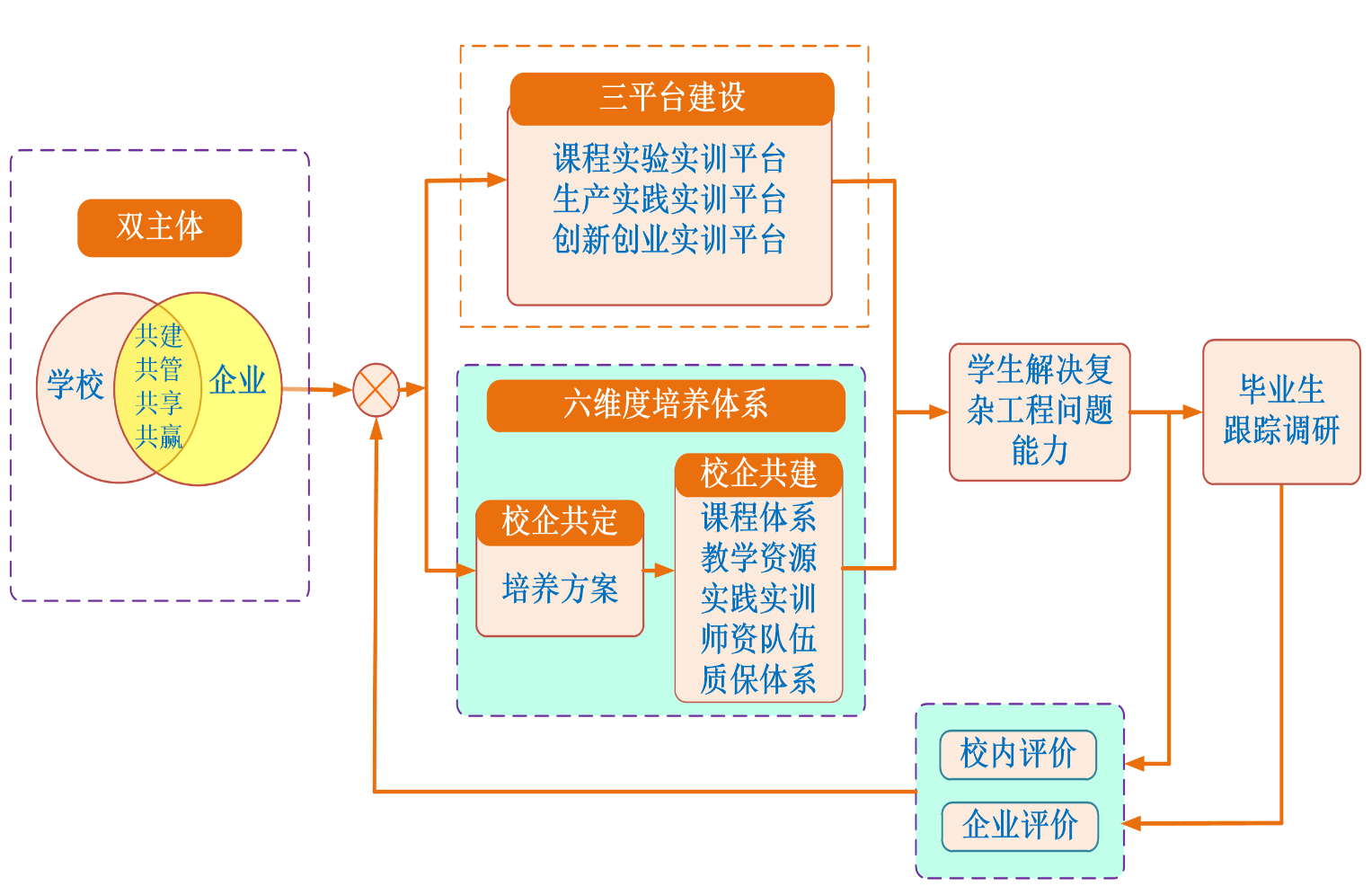

全过程协同,校企共建“236”应用型新兴本科专业模式,有效提升专业与产业需求的契合度

双主体深度合作(“2”)。学校和企业双主体通力协作,有效整合校内外资源,建立了多个融合学生实习、学生就业、产学研合作、企业导师来源、教师企业研修功能等的合作基地,促进学生成长、教师发展、业界增效、校企衔接,形成校企合作新模式。

三平台共同建设(“3”)。校企双方共同搭建“生产性、职业化、虚实结合”的应用型课程实验实训平台,“校企合作培养模式灵活+合作内容全面多样+合作服务共享共赢”的生产实践实训平台,“创业实践教育、创业思想聚集、创业项目研发、科研成果转化、创业成果展示” 一体化的创新创业实训平台,以平台为载体,促进产教深度融合。

六维度协同育人(“6”)。校企共同制定人才培养方案、优化课程体系、建设教学资源、开展实践实训、培养师资队伍、构建质保体系,深化产教融合,实现协同育人。在人才培养过程中,实施“3+1”(1年企业实习)全链条育人模式。

全过程协同的“236”专业共建模式

全方位协同,构建德智体美劳全面培养的教育体系,有效实现专业与素质教育交融渗透

在“236”校企共建应用型新兴本科专业过程中,聚焦立德树人根本任务,全面、充分融入德育体育美育和劳动教育,构建德智体美劳全面培养的教育体系。实施毕业设计(论文)“四年一贯制”,把理想信念、专业理论、创新意识、实践能力、奉献精神等教育贯穿四年学习全过程。

全面推进课程思政建设。将思想政治教育贯穿到人才培养体系全过程中,探索实施马克思主义学院教师对口指导二级教学院部制度,协助各二级教学单位全面进行学科思政、专业思政、课程思政等工作。充分整合企业资源,聘请行业企业内的道德模范、劳动模范、大国工匠等,组建多学科背景互相支撑、良性互动的课程教学团队,推进“1+20+X”课程思政育人模式改革。

强化体育美育劳动教育。实施体育教学部教师对口指导二级教学院部开展课余体育锻炼的制度,构建课内外一体化校园体育美育教育格局,强化以美育人、以美培元,促进学生身心健康和全面发展。将劳动教育列入人才培养方案,构建丰富的劳动课程,形成全员、全过程、全方位综合实施的劳动教育格局。

全方位协同的德智体美劳全面培养的教育体系

政校企协同育人,亮点突出

基于三螺旋理论,充分考虑利益相关者需求,构建了共建共管、共享共赢的政校企合作共同体和合作机制,使具有不同价值体系的政府、高校和企业三力合一,为解决高校人才和产业需求之间的供需结构性矛盾提供了有力保障。

首次形成较为成熟和可借鉴的国内相关新兴专业应用型人才培养方案和教学资源。通过校企协同共建新兴本科专业,形成了经过两届毕业生检验的机器人工程专业人才培养方案和“平台”+“模块”的动态课程体系,共建了综合化的微课程教学资源、教材体系、创新创业实践体系和师资队伍,构建了校企合作人才培养全过程质量保障体系,形成了全过程协同的专业建设模式,为新兴产业发展提供人力资源支撑。

根据习近平总书记关于人的全面发展思想和马克思主义关于人的全面发展学说,将立德树人全面融入人才培养过程中,构建了德智体美劳全面培养的教育体系,为实现应用型人才知识、能力、素质全面协调发展提供了有力支撑。

以学生为中心,成效显著

人才培养成效显著。2019年以来,机器人工程和数据科学与大数据技术专业学生获国家级各类竞赛奖28项。毕业生综合素质高,企业普遍认为学生具有优秀的综合素质、良好的职业态度和敬业精神,具有较强解决实际工程问题和创新实践能力。机器人学院2020年第一批毕业生平均工资7007元/月,比其他专业高26.2%。任部门主管以上职位占4.44%,技术骨干或管理人员占55.56%,其中毕业生梁本璋在固高伺创驱动技术公司工作半年被提拔为技术经理,王正昊在中建八局一建工作半年被提拔为项目行政主管、毛萌辉在纳通医疗科技有限公司工作半年成为前端开发工程师,月薪14000元。

学术届和业界高度认可。相关政府领导和部门人员、兄弟院校及有关企业、科研院所多次来校考查交流。发表论文16篇,其中CSSCI期刊及EI收录5篇;出版专著3部、校企合作编写教材和讲义15部、实验指导书9部,其中《工业机器人基础与应用》获省“十四五”普通高等教育规划教材重点立项;获教学质量工程项目25项,其中国家级一流课程1项、产业学院2项(省机器人重点现代产业学院、鲲鹏产业学院)、教育部协同育人项目16项。

形成了协同发展机制。建立了与行业、区域产业链实质性合作机制。政校企合作共建了机器人产业学院,洛阳市委托学校牵头,联合洛阳市机器人企业、科研院所、高校成立洛阳机器人产教联盟,探索机器人产业技术创新合作机制;学校与行业企业先后成立“曙光瑞翼教育大数据学院”“鲲鹏产业学院”“力诺电力学院”等行业产业学院,探索实践多种校企合作办学模式。

得到了媒体广泛报道。成果得到了人民网、学习强国、教育部官网等媒体多次报道。固高科技总经理吴宏在《河南高教》上用“校企开启共生模式,谱写人才培养新篇章”评价了合作成效。丁梧秀教授在2017智能制造与工业机器人产业创新联盟峰会、2018全国新建本科院校联席会议、2018松山湖首届机器人学院与创新人才培养研讨会、2021工程教育与信息技术国际会议等会上分别做了《机器人产业产教融合应用型人才培养》《地校企协同创新新兴产业应用型人才培养模式》《洛阳理工学院机器人学院课程体系创新之路》《应用型本科专业产教融合校企合作人才培养模式探索》等报告,产生了积极的社会影响。

成 果 网 址 :https://www.lit.edu.cn/jwc/info/1118/2940.htm